"Самое важное и странное в городе"

Здесь также важен момент, что в каждом городе есть своя сцена, свои деятели, которые зачастую находятся в профессиональной дискоммуникации друг с другом. Причин много: собственные амбиции, нехватка качественных площадок, культурных институтов и так далее. На самом деле проблемы одни везде: как в Петербурге, так и в Москве и Нижнем. Важно другое: приходя извне, мы бы хотели, чтобы арт-деятели Нижнего Новгорода объединились вокруг идеи совместными усилиями сделать что-то действительно крутое – то, что, возможно, раньше здесь не проводилось. Данная мотивация и легла в основу проекта «Результ/Арт». Сама идея объединения – вот что по-настоящему заражает людей.

Энтузиасты, которые хотят «раздомашнить» философию

|

«Мы называем себя поп-философами в отличие от аналитиков дискурса, психоаналитиков, антифилософов, философов, софистов, рассуждающих о том о сем, комфортно упакованных в нормативный целлофан своих теоретических конструкций» – из манифеста поп-философов

Мероприятия, которые проходят под грифом «PPh | Pop-Philosophy!», должны быть интересны как профессиональным философам, так и простым студентам-гуманитариям; как богословам, так и программистам, гейм-дизайнерам, музыкантам, интересующимся современной философской проблематикой. В этом сама суть поп-философии: подобно музыке, слушать которую могут и профессионалы, и любители, она рискует быть доступной и философам, и не философам – без потерь в сложности и настоятельности. Такой, далекий от академического, формат предполагает, что полноправным участником семинара «PPh | Pop-Philosophy!» является каждый его посетитель: каждый может в любое время задать вопрос, выступить с коротким сообщением по теме, каждый имеет полное право на сомнение и критику. Различие между лектором и аудиторией, между сценой и залом для зрителей-слушателей является условным и проницаемым. Все обустроено c известной долей анархического безобразия, которое позволяет достичь главной цели: сотворение философского концепта, его огранка, настройка, состыковка с нефилософскими полями искусства, политики, техники, тела.

Постоянными участниками и движущей силой проекта «PPh | Pop-Philosophy!» являются нижегородские философы, считающие, что философское движение проблематизации и концептуализации не может быть ограничено академической средой и отношениями «преподаватель – студент», «лектор – слушатель», «научный руководитель – аспирант».

В октябре-ноябре семинары «PPh | Pop-Philosophy!» будут продолжены темами монстров, электронной (и не очень) музыки, компьютерных игр, кинематографа, мультипликации. Ближайшее мероприятие состоится 20 октября в галерее «Толк»: лекции о видеоиграх Games Studies. В роли лекторов выступят философы Александр Ветушинский с темой «Генеалогия взгляда: случай спортивных видеоигр» и Егор Соколов с лекцией «Танки и поцелуи: как видеоигры формируют гендерную идентичность». Начало в 19:00.

|

Арт-менеджер «Серость multispace» Максим Куплянин и арт-директор «Серость multispace» Алина Ваулина – о том, как трансформируется Milo Club

Клубы сейчас переходят в разряд современных пространств, где есть культурное насыщение, ориентированное на творческую и жаждущую просвещения аудиторию. Мы все это назвали «Серость multispace», предлагая людям из своей обыденной серости перейти в нашу «Серость».

Структура такова: на базе Milo Club будет создано мультипространство с клубом и танцполом, где по пятницам и субботам будут проходить концептуальные вечеринки, задача которых создать ажиотаж среди людей на музыку и атмосферу. Milo Club существовать не перестанет, он становится некоей основой, а «Серость» – новый этап в его жизни: он более современный, отвечает тенденциям, более концептуальный и образовательный. Облик Milo останется таким, каким его знают, для этого будет существовать отдельное пространство – White Cafe, место для чила, где можно потанцевать, попить коктейли и послушать классную музыку.

Кроме того, уже в октябре начнет свою работу образовательный центр «Серость Lab», где первые два месяца будут проводиться бесплатные занятия по fashion-фотографии, диджеингу и виджеингу. Курс fashion-фотографии ведет Дарья Шаркова, одна из основателей школы Cinematique. Это не просто fashion, это лайфстайл: некая история, которая будет воплощена в фотографии. Курс диджеинга – это направление Максима Куплянина, там будет большой охват и теоретической, и практической части, сведение на пластинках, CD-деках и при помощи различных программ, много будет рассказано о современных городских направлениях и музыкальных течениях. Третьим направлением станет виджеинг, ведет его Гриша Игнатьев, который давно занимается созданием видеоинсталляций в клубах и на вечеринках. Он будет рассказывать о специальных программах, как с ними работать, как аппаратно все подключается-подсоединяется, ну, и откуда брать вдохновение.

Цель этих курсов – собрать творческую молодежь и сделать из них специалистов начального уровня, которые бы потом сами развивались и работали вместе с нами. У этих курсов нет цели создать суперпрофессионалов, их задача – задать этим ребятам правильный вектор, в котором они бы сами в дальнейшем развивались. Существует конкурсный отбор с жесткими рамками, то есть на каждое направление будет выделено не больше восьми мест. В рамках конкурса нужно будет написать эссе, а по некоторым направлениям еще и творческое задание. Завершающим этапом станет собеседование с кураторами курса.

Кроме занятий по этим курсам, в «Серость Lab» будут проводиться интересные воркшопы, охватывающие различные аспекты визуальной и музыкальной культуры. Они будут сопряжены с циклом вечеринок, когда мы будем приглашать какого-нибудь любопытного диджея или виджея. И соответственно перед вечеринкой они для всех желающих будут рассказывать о себе и своих навыках. Это будет также проводиться бесплатно, для того чтобы развивать эту культуру и стимулировать появление новых интересов в этой сфере в нашем городе.

«Серость», ул. Белинского, 63

www.milomilo.ru

Пусть говорят

«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами на городских форумах, чтобы составить примерный портрет типичного нижегородца.

■ Как вы отвечаете на основной вопрос философии?

■ Все-таки осень – это прекрасно!

■ Чего стыдился и чем гордился советский человек?

■ Женские вопросы, которые вас бесят больше всего.

■ Мэр – это проклятие?

■ Нижний – город брезгливых людей?

■ Оборотень в парке «Швейцария»!

■ Зачем нужна станция «Стрелка»?

■ А вы можете уволить человека?

■ «Я думала, это кусок арматуры заржавевшей». Самый маленький памятник обнаружен в Нижнем Новгороде.

■ Вот бы статистику посмотреть, сколько форумчан сейчас стоят в борской пробке.

■ Нижегородка выиграла мешок картошки в соцсети.

■ Опрос парней: кто, где и как стрижется.

■ Толстые vs дистрофаны.

■ Безграмотность добралась до респектабельных сайтов?

■ Почему водители городских автобусов одеты по-разному?

(www.nn.ru)

|

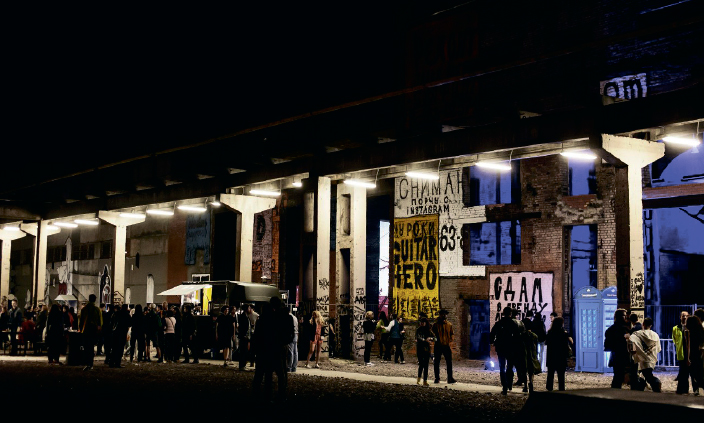

Прямо сейчас в Москве еще проходит выставка-документация VI Московской биеннале современного искусства, а параллельная программа, как всегда, плотна и продлится на некоторых площадках аж до декабря. «Селедку» заинтересовал проект с локальной направленностью «Надежда» на «Трехгорной мануфактуре», где российские промышленные города показаны глазами современных художников

В рамках масштабного исследовательского проекта более двадцати художников из шести стран посетили семь российских городов: Выксу, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Магнитогорск, Нижний Новгород и Норильск. В каждом таком городе художники находили свое вдохновение: кто-то воодушевился конструктивистской архитектурой Екатеринбурга, кто-то памятником палатке в Магнитогорске, кому-то запали в душу будни местных жителей. Из списка городов близких нам аж два – Нижний и Выкса представлены объемно и с лихвой. На фотографиях призера World Press Photo 2014 года Никиты Шохова работники ГАЗа пьют чай в подстаканниках, спят в столовой после трудовых будней и всячески позируют в окружении техники. Выксу задокументировала Елена Чернышева, в ее фотопроекте – старейший центр российской металлургии; по ее словам, «мягкий и уютный город с человеческим масштабом, где торцы здания расписаны какими-то невероятными работами типа гигантского фламинго, а в подворотне можно наткнуться на работу Паши 183» (все это следы мощнейшего фестиваля культуры «Арт-овраг», кто был в Выксе, тот поймет. – Прим. ред.). Елена Чернышева еще попыталась разобраться с историей формирования элементов ландшафтной среды города, которые почти полностью основаны на деятельности Выксунского металлургического завода. Вторят ей в этом плане и художники из группы «МишМаш» (те самые, что у нас в Нижнем делали ветряную скульптуру «Рожа ветров»), которые, основываясь на опыте леттристов, ситуационистов и психогеографов, провели «Геопсихоизометрическую экспертизу города Выкса». «Мы сделали серию геометрических абстракций с натуры, пользуясь строительными красками, теми цветами и приемами, которыми пользуются городские службы и которые наиболее часто попадались на фотографиях Чернышевой. Роль интерпретатора мы поручили иностранцу, куратору выставки Симону Мразу. Он разместил по своему разумению, без каких-либо наших инструкций, в выставочном пространстве эти картины, собрав из элементарных частиц свою Выксу», – говорят художники. Австриец Андреас Фогараши, также впечатленный городом Нижегородской области, представил несколько металлических конструкций, собранных под общим названием «Этюды с крышей». «Вот тут, у стены, работа, которую я сделал из трубы, нашел я ее в Выксе. Поделил на секции, развернул – и получилось произведение».

Проходишь через импровизированную заводскую проходную – а там инсталляция, созданная на основе запахов Магнитогорска, которые переведены в звуки с помощью высокотехнологичной аппаратуры; ныряешь в темную комнатку – там на экране Тер-Оганьян рисует в Paint вроде как женщин легкого поведения; возвращаешься к «МишМашу» – тут уже зеваки разглядывают что-то черное и пугающее под названием «Норильское вещество»: некую «органическую» субстанцию города с его концлагерем, многокилометровыми шахтными выработками и прочим.

«Надежда» – это не про «светлое будущее», хотя казалось бы, а скорее про возможный диалог с международным сообществом. И здесь это как-то определенно чувствуется, когда на одном пространственном пятачке – в цеху, который никогда не использовался как выставочное пространство, – каким-то образом уживаются австрийцы-кураторы, важные современные художники и маленькие люди, которые на обед приходят со своим и в баночках. «Надо только выучиться ждать».

«Трехгорная мануфактура», до 31 октября