"Детский фольклор"

Классическая фольклористика застала последние столетия традиционной культуры – о том, что «народное творчество» имеет ценность, до этого практически не задумывались. А уж о том, что научную ценность имеют детские шалости, глупые песенки и анекдоты, правила игры в веревочку, стали думать лишь в начале XX века – до этого они становились достоянием только художественной литературы, например «Очерков бурсы» Николая Помяловского. К счастью, фольклористы «спохватились» и успели застать традиционную детскую культуру. Среди основных работ, посвященных этой теме, нужно выделить труды Георгия Виноградова, собранные в «Этнографии детства и русской народной культуре Сибири», замечательную книгу американских фольклористов Айоны и Питера Опи «Фольклор и язык школьников» и фундаментальные антропологические работы Маргарет Мид, написанные на полинезийском материале, но впоследствии подвергшиеся серьезной критике; у нас они выходили в сборнике «Культура и мир детства».

Психолог Мария Осорина написала хорошую книгу об этнографии детства – «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», и это очень точное название. Миром детей взрослые, как правило, интересуются слабо – по крайней мере, так было до недавнего времени. Дети, в свою очередь, впитывают из мира взрослых сведения и по-своему их переосмысливают – от легенд о деторождении до бесконечных игровых регламентов, договоров, карт сокровищ и тайных языков с довольно сложными правилами. Дети – бóльшие педанты, чем кажется, и тайные языки – хороший тому пример. Многим, наверное, знакомы языки, в которых после каждого слога вставляется условный слог: «со», «ко»; иногда гласная условного слога повторяет гласную слога основного («Присивесет, касак деселаса?»). Но встречаются и гораздо более сложные. Вот пример из Виноградова: «Шайдацы шилкувицы и шожикноцы шожалуйстапоцы». Это означает: «Дай вилку и ножик, пожалуйста». Пользуясь такими языками, дети не только передают «запретные» сообщения (например, подсказывают в классе или приглашают выйти покурить), но и обособляются от взрослых, создают собственное сообщество посвященных.

Вообще в замкнутых детских сообществах (термин М.П. Чередниковой), таких как интернаты, кадетские корпуса, пионерские лагеря, колонии для несовершеннолетних, фольклор цветет пышным цветом. Дополнительные значения тут приобретает любая мелочь: в «Республике ШКИД» описано, как бывшие беспризорники превратили свой класс в город-государство, дав проходам между партами названия, как у улиц, а на кран умывальника повесив табличку «Каналолизация». Естественно, для того чтобы стать членом такого сообщества, нужно пройти обряд инициации, посвящения. Это может быть безобидное присвоение прозвища, могут быть издевательские испытания (попросить нового ученика подойти к старосте класса и произнести что-нибудь вроде: «Лей воду, лей, ей-Богу, не скажу никому» – после чего на голову бедняги-новичка выливается кувшин воды) и даже обыкновенная травля: всяческие «проверки на вшивость» могут производиться и неосознанно, просто потому что «так принято».

Конечно, обряды инициации – не детское изобретение, они существуют и во взрослых сообществах: при желании к ним можно отнести хоть вступительные экзамены. «Отгороженное» детское сообщество, как уже отмечалось, многое перенимает у взрослых; система жанров детского фольклора напрямую связана с фольклором «общим». Дети поют песни, загадывают загадки, рассказывают сказки и анекдоты, устраивают гадания с вызыванием духов – полевая работа показывает, что гадания сохраняются и сегодня, в эпоху соцсетей и смартфонов. Вызывают все того же Пушкина, но также и специфических детских персонажей: Пиковую даму, гномика-матерщинника и т.п.

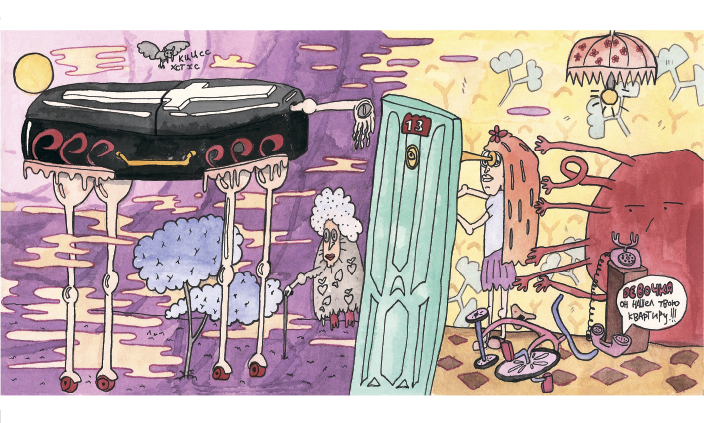

К исключительно детским жанрам часто относят страшные истории, «страшилки». Правда в том, что у этих историй действительно есть свои формулы (вроде знаменитого «В черном-черном городе…»), успешно, кстати, эксплуатируемые новейшей детской литературой, и свой набор персонажей, локусов, деталей. Страшилки с гробом на колесиках и черной перчаткой – порождение городской культуры и городских неврозов. В традиционной культуре им соответствуют былички – рассказы о встрече с демонологическими существами, нечистой силой: ведьмами, лешими, домовыми, чертями, ожившими покойниками и т.д. Именно былички рассказывают друг другу ночью мальчики – герои «Бежина луга» Тургенева. А вот генезис другого детского «страшного» жанра – «садистских стишков», где, подобно Кенни из «Южного парка», постоянно гибнет злосчастный «маленький мальчик», установить не так просто. Фольклористы начали фиксировать их в 1970-е; часто их возводят к поэтическим опытам конкретных людей: Игоря Мальского или Олега Григорьева. В любом случае это уже бесспорный феномен городского фольклора.

Многочисленные детские игры имеют сложную классификацию. В их числе и явно подражательные ролевые игры («доктор», «магазин»), и подвижные игры (салки, прятки, чехарда, «светофор/краски»), и игры с различными предметами («ножички»). Рассказывать об играх подробно здесь нет места – стоит только подчеркнуть их важнейшую социальную функцию. В игре выясняются умения детей, распределяются роли. Опыт показывает, что игры, популярные еще несколько десятилетий назад, быстро забываются, но существуют игры-долгожители, основные правила которых не меняются едва ли не столетиями. Зато словесные составляющие этих игр меняются очень быстро: считалки, «скидывания», фразы, произносимые при «застукивании», следуют моде, причем не только временной, но и региональной. (То же касается и других жанров: так, недавно в одной Facebook-группе проводился опрос об окончании хрестоматийной, казалось бы, дразнилки «Жадина-говядина…» – выяснилось, что в одних местах говорили строго «пустая шоколадина», в других – «турецкий барабан», в третьих – «соленый огурец».)

Естественный вопрос, что происходит с детским фольклором сейчас, когда дети переселяются в интернет. Он, разумеется, стремительно видоизменяется, причем дети не торопятся рассказывать взрослым об актуальных тенденциях. Тем не менее налицо все та же тенденция полубессознательного «отгораживания» – опознать ее можно хотя бы по грамматическим признакам. Уже довольно давно в англоязычном интернете стал популярен leet – способ письма, при котором буквы заменялись на хотя бы отдаленно похожие на них цифры. Само слово leet (происходящее от «элиты») в этой системе записывается как 1337; есть в ней и другие особенности, например в употреблении суффиксов. В отличие от «жаргона падонкаф», кратковременно наводнившего рунет в середине 2000-х, leet был специфически подростковым способом общения. Дети и сейчас испытывают тягу к эрративам, лингвистической игре: общераспространенное «лайк» в их сетевой речи превращается в «лойс», жаргонное «баттхерт» (то есть «боль в заднице» – ощущение, скажем так, уязвленного самолюбия интернет-пользователя) – в «бугурт» и даже «будапешт» и т.д. Различные «ванильные» паблики, транслирующие шаблонные мудрости, притчи и афоризмы (и, может быть, восходящие к девичьим альбомам), позволяют увидеть, как некое авторское высказывание или даже специально выдуманная история становятся фактами фольклора, мемами буквально на глазах – причем через короткое время они начинают бытовать не только в интернете, но и в офлайне (на это свойство интернет-фольклора обращал внимание исследователь Михаил Алексеевский). Здесь появляются свои легендарные личности и лидеры поколения (например, авторы популярных персональных YouTube-каналов и игровых стримов). Интернет – идеальная среда для наблюдения фольклориста, как если бы традиционный процесс эволюции мемов был ускорен в тысячу раз. Современные мемы куда менее долговечны (чтобы вспомнить хотя бы десяток ярких мемов «Живого журнала», нам сегодня придется напрячь память), но типологически поведение детей в интернете демонстрирует те же антропологические процессы, что и факты традиционной этнографии детства – вплоть, например, до того, что к обычной «физической» травле добавляется кибербуллинг. Это агрессивная, циничная и при этом наивная и живая среда. А перед ее современным исследователем возникает проблема: стоит ли становиться участником общения и возможно ли это в принципе. Отражает ли то, что доступно в интернете публично, всю полноту современного детского общения, особенно при современных установках на открытость и постоянном сдвиге границ приватного? Или в личках таится что-то принципиально иное? Дети знают, но нам не скажут.

|

Красное пятно |