"Самое важное и странное в городе"

Самое важное и странное в городе

Самое важное и странное в городе

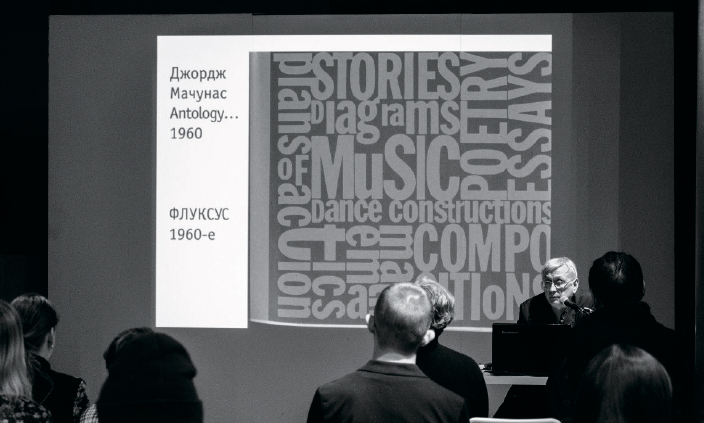

Все крупнейшие художественные музеи (и многие крупные библио-теки) имеют графические кабинеты – как выделенные структуры для хранения и изучения графики.

Мы же свой графический кабинет решили в выставочном формате – четыре экспозиции в год. Ну, и чтобы наша публика лучше понимала, что мы выставляем, затеяли еще и лекции о графике.

Наконец, в продолжение выставок и лекций было решено открыть студию «Графические практики» – для людей, которые захотят работать в графике именно как современные художники. То есть экспериментировать, анализировать – словом, мыслить искусством. Нельзя сказать, что в студии мы будем учить, скорее создавать условия для самообучения и взаимного обучения студийцев. Каждое занятие будет включать получасовой лекционный блок – это может быть просто короткий рассказ с примерами о какой-то группе, школе, направлении. У меня как у руководителя студии нет желания плодить собственных клонов, хочется, чтобы в перспективе появились самобытные художники.

За полгода, наверное, не стать художником со статусом, с известностью – но можно нащупать свою тему, собственные художественные средства – и развивать их.

Возрастных ограничений нет, но мы больше рассчитываем на молодых людей, готовых к эксперименту, имеющих на это время и задор, в то же время имеющих какой-то опыт и, возможно, навыки. Технологиям мы тоже немного будем учить и дадим возможность что-то сделать самостоятельно в технике линогравюры или, скажем, шелкографии.

Мы не готовим графических дизайнеров или книжных иллюстраторов – для этого есть другие студии и курсы. Мы формируем современных художников, которые работают со смыслами современности средствами графики и электронных медиа. Они будут выступать на групповых выставках и фестивалях, пытаться получать гранты на создание произведений, участвовать в конкурсах. Публиковаться, выставляться, может быть, даже продавать свои работы в галереях – как пойдет. Все современные художники очень разные – посмотрите хотя бы на примере тех, кого мы выставляем в Арсенале. Общих рецептов нет. Гарантий нет. Но есть возможности!

Собеседования пройдут 9 сентября – 19:00–21:00, 10 сентября – 16:00–18:00, медиатека Арсенала. Подробности по почте rivervolga2012@mail.ru. Обучение бесплатное.

Открытая карта

|

– Фестиваль экскурсий – это своего рода платформа, которая дает сразу несколько возможностей: показать интересные локации, донести идею, рассказать о проблеме, найти единомышленников, стать туристом на день и узнать что-то новое о своем городе. Идея «Открытой карты» еще в том, чтобы приоткрывать темы и места, которые не так «раскручены» или известны в городе, и это делают не только профессиональные гиды, но и все, кому есть о чем рассказать.

– Как это происходило в Петербурге, ведь именно там зародился подобный фестиваль в России?

– «Открытая карта» проходила в Питере уже три раза, и всегда с большим успехом. Открытием фестиваля стал бездомный Вячеслав Романович Раснер, которого местные называют петербургским Дамблдором: в прошлом учитель биологии и географии, он смог осуществить свою давнюю мечту – водить регулярные экскурсии по Невскому. Проект был придуман Олей Поляковой и Сашей Ким из Sputnik8.com, и сама Оля во время фестиваля водит экскурсии на полузабытый остров в середине города.

– Какие экскурсии подразумеваются в Нижнем и кто их будет проводить?

– Надеюсь, что получится провести экскурсию закрытыми глазами с незрячим гидом совместно с Нижегородским центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата», познакомиться со всеми занятными местечками на Почаине, изучить дворы и деревянные дома в центре города, оценить новые микрорайоны вместе с архитектурным критиком Мариной Игнатушко, проникнуть на хлебозавод, а еще погулять с уличным художником, орнитологом и фотографом.

– Почему сегодня разного рода экскурсии вдруг стали неожиданно интересны жителям? Откуда такой тренд?

– Мне сложно сказать однозначно, но, наверное, сейчас в принципе пытаются проводить новые интерпретации, казалось бы, очевидных вещей, и всегда интересно, что нового могут сказать, например, со-временные писатели о Горьком, архитекторы – о советском наследии, а краеведы – о Минине и Пожарском, под каким углом зрения они могут об этом интересно рассказать. Помимо этого, люди стремятся к более осмысленному досугу, и отправиться на прогулку с экспертом в своей сфере и узнать чуть больше о городе – хороший вариант.

– Чего вы ждете от этого фестиваля?

– Я сама рассматриваю этот проект как возможность почувствовать себя туристом в своем родном городе, когда хочется изучать все закоулки, постоянно удивляться красоте города и с легкостью знакомиться с новыми людьми – будет круто, если Нижний всегда будет для меня таким. Кроме того, мне хочется использовать этот проект, чтобы поэкспериментировать и повеселиться, познакомить город с десятком сумасшедших энтузиастов, влюбленных в свое дело и свой город, и вообще оказаться в совершенно новых для себя местах и районах за пределами привычного маршрута.

– Можно ли вообще в полной мере назвать это событие фестивалем?

– Думаю, да, хотя, конечно, при отсутствии фудкорта и детской зоны сложно ставить «Открытую карту» в ряд привычных фестивалей. В эти два дня в городе параллельно пройдет около 20–30 экскурсий, объединенных одной целью – «открыть» город своим же жителям.

– Город должен быть открыт жителям – с этим никто давно не спорит, как вы считаете, как дела обстоят в Нижнем, наш город открыт?

– Конечно, Нижний более закрытый, чем многие российские города, из-за своего статуса в советское время или в силу своей провинциальности, но все равно он мне кажется открытым жителям. Я ощутила это, пока мы гуляли по городу и снимали видео для фестиваля: местные мужики чуть ли не брали за руку и вели показывать старинную металлическую плашку на доме или разрешали погулять по внутреннему двору дома. Так что да, Нижний открыт.

Экскурсии пройдут по всему городу 16 и 17 июля, 0+

Подробнее: http://vk.com/opennnmap

|

Федор Михайлович Достоевский устами одного из своих героев говорил, что «красота – это страшная и ужасная вещь». Спорить с гением сложно, тем более что мне данное определение красоты видится вполне правдоподобным, но в своей живописной серии работ под названием «Ляпота» я пытаюсь ответить на немного иной вопрос. Что вообще есть красота жизни? Какова она – современная жизненная ляпота? Из каких кирпичиков сложена она, в какие цвета покрашена, каков интерьер сего сооружения? Зная эти факты, уже можно будет заключить, и каков фундамент, основание. И обследование это – невероятно важный процесс, а результат позволит задать новые вопросы, которые уже висят тучей. А тучу непременно хочется разогнать. Радугу хочется увидеть. И солнышко.

Отмечу, что на выставке будет представлена часть работ из серии, потому как тема невероятно обширна и глубока, и до финала пока ух как далеко…

«Буфет», до 20 июля, 16+

ЖЖ

«Жизнь живых» – новая масштабная выставка, посвященная отношениям искусства и города. Проект предлагает исследование городского пространства как единой экосистемы, частью которой являются растения и животные, дома и люди, обитаемые и покинутые пространства. Результаты серии арт-резиденций, которые подготовили кураторы Алиса Савицкая и Артем Филатов, можно будет увидеть как на выставке, так и в городе. Локальная нижегородская тематика с помощью коллекции Государственного центра современного искусства (Москва) будет включена в глобальный контекст, так что родные нижегородские «деревяшки» окажутся по соседству с произведениями настоящих звезд искусства ХХ–ХХI веков: Стефана Балкенхола, Эрвина Вурма, Яниса Кунеллиса, Александра Родченко и многих других. Кроме того, по многочисленным просьбам зрителей в Арсенал вновь вернется «Живой уголок» – инсталляция художника Владислава Ефимова, посвященная уходящей деревянной архитектуре Нижнего Новгорода. «Селедка» публикует пять эпизодов, посвященных подготовке выставки.

1. Сапоги на Гоголя

|

В ходе подготовки выставки кураторы изучали произведения искусства, которые сегодня располагаются в историческом центре Нижнего Новгорода. Так, была обнаружена характерная для современного нижегородского искусства работа, получившая условное название «Сапоги» и поначалу ошибочно приписанная команде «ТОЙ». Историю создания работы открыла исследователь Олеся Филатова. В фильме «Мисс миллионерша» (1988), снятом в городе Горьком, на заднем плане одной из сцен художник изображает на краснокирпичном брандмауэре разрушенного дома многометровые ноги в сапогах. Изображает с натуры: рядом, на возвышении, ему позирует щупленький работяга с лопатой в руке – очертания лопаты и по сей день заметны рядом с выцветшими, но по-прежнему парадно-монументальными сапогами.

Олеся Филатова, городской исследователь:

«В поисках героев для своей рубрики в “Селедке” я отправилась в гости к художнику Евгению Николаевичу Чигину, который бережно хранил страховую доску от дома номер три на Ильинской, где сейчас в полуподвале располагается его мастерская. Во время интервью в квартире, в довольно современной обстановке, фигурировали интересные антикварные предметы мебели. Среди них был, например, буфет, на дверце которого когда-то расписался Николай Караченцов. И, оказалось, неспроста. Вся раритетная мебель была задействована при съемках фильма 1988 года “Мисс миллионерша”, которые проходили в Горьком как раз с Караченцовым в главной роли. Для одного эпизода там требовался художник, который будет на заднем плане рисовать сапоги, это-то и был друг Евгения Николаевича».

2. Кружева на Нестерова

|

Все произведения, отобранные из коллекции ГЦСИ для выставки «Жизнь живых», тем или иным образом ассоциируются с нашим городским пространством – с темами и образами, фактурами и материалами, домами и растениями. А девятиметровое кружевное полотно художницы Сильвии Явен «Чья-то проблема» не только напоминает о вечно зашторенных окошках старинных домиков, но также имеет свою художественную пару – масштабную работу «Кружева памяти» Стаса Доброго и Тимофея Ради, сделанную в рамках фестиваля уличного искусства «Новый город. Древний».

Артем Филатов, художник, организатор фестиваля уличного искусства «Новый город. Древний»:

«“Кружева памяти” – центральная работа фестиваля уличного искусства “Новый город: Древний”, прошедшего в 2015 году. Художники Тимофей Радя из Екатеринбурга и Стас Добрый из Москвы изучали историю дома, благо сами жители в свое время написали целую книгу о нем, чтобы лучше понять, что и как можно создать на здании с таким богатым прошлым. В итоге дом был расписан со всех сторон элементами кружевных салфеток, напоминающих нам о наших бабушках и дедушках, а значительную часть работы заняли цитаты из труда Августина Блаженного “Исповедь”, где он рассуждает об устройстве человеческой памяти».

3. Незнакомка Л.М.И.

|

Чтобы придать жизнь строгим музейным экспонатам, кураторы выставки «Жизнь живых» решили дополнить экспозицию артефактами из городской среды. Внимание решили уделить не очевидным сокровищам, которые собирают многие нижегородские коллекционеры и любители старины, а очевидно нехудожественным предметам, за которыми стоят живые истории. Например, на протяжении нескольких месяцев Артем Филатов разыскивает таинственную Л.М.И. – незнакомку, общавшуюся с городом и жителями с помощью письменных объявлений, которые она расклеивала в публичных пространствах.

Артем Филатов, художник, организатор фестиваля уличного искусства «Новый город. Древний»:

«Впервые я увидел объявления Л.М.И. более пяти-шести лет назад. В царстве рекламы, бесконечных наклеенных предложений о купле-продаже, это был островок жизни. Точно не вспомню, сколько удалось увидеть объявлений воочию, но то, что они, хрупкие бумажки, быстро сдирались и исчезали, заставило меня сохранить себе один экземпляр, другой экземпляр оказался в коллекции у моего друга. У нас нет информации по поводу того, кто скрывается под инициалами Л.М.И., также нам не известна ее судьба на сегодняшний день. Поэтому мы собираем всю возможную информацию: фотографии, воспоминания о содержании других объявлений. Мы будем очень признательны, если кто-то, кто обладает этой информацией, смог бы поделиться ею с нами. Для нас легенда о Л.М.И. представляет большую ценность как артефакт культуры современного города, где межличностная коммуникация в городском пространстве исчезает и растворяется в потоке рекламы и благоустройства».

4. Борская пойма

|

В рамках «Жизни живых» будут представлены результаты арт-резиденций – художественных исследований форм городской жизни, проведенных специально приглашенными художниками. Один из них, Илья Долгов, отправился исследовать заливные луга «на той стороне» Волги. Без палатки и экипировки, без огня и средств связи, Долгов целую неделю в одиночестве изучал отношения природы и города. Физическое испытание не являлось самоцелью художника, который просто не желал отвлекаться на излишние блага цивилизации и хотел максимально сконцентрироваться на процессах, разворачивающихся перед его глазами.

Борская пойма была выбрана Долговым не случайно. Именно здесь природа открывается городу, а город – природе. Луга дают ощущение если не загорода, то пригорода в самом сердце города. Из лугов открывается панорамный вид на все главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, набережную Федоровского, собор Александра Невского. Зажатые между городами, мостами и переправами, луга остаются глухими местами, из которых по-новому открывается наша привычная городская жизнь.

5. Гербарий в «Селедке»

|

Благотворительные аукционы газеты «Селедка» – источник артефактов и редких вещей, найденных в городе у самых разных людей: профессиональных старьевщиков, бабушек, продающих свой скромный скарб на немногочисленных развалах, случайных людей, жертвующих редакции то каракулевую шапку-пирожок, то советский кофейный сервиз, то барельеф из рязанского дома-музея Сергея Есенина. Так произошло и с гербарием по курсу общей биологии, который тележурналист Мария Ульянова нашла выброшенным возле частной школы на набережной Федоровского и презентовала «Селедке». Гербарий стал лотом аукциона, его выкупил галерист Рустам Коренченко и подарил куратору Алисе Савицкой. Так гербарий обрел новую жизнь и после помойки и аукциона принял статус экспоната выставки «Жизнь живых».

Арсенал, 16 июля – 4 декабря, 0+